Zu den Bildern Uta Peyrers

Könnte es nicht sein, dass wir unsere unmittelbaren Wahrnehmungen von Zeit und Raum ebenso sehr - oder ebenso wenig - erfinden wie alles andere in unserem Leben? Natürlich werden wir in eine Welt geboren, die sich immer schon als fertig darstellt.

Es ist ungemein schwierig, diese Illusion zu durchschauen, aber vielleicht noch schwieriger ist es, sich der Herausforderung zu stellen, dass wir in einer Welt, die es nicht mehr gibt, dazu aufgerufen sind, eine Welt zu erfinden, die es noch nicht gibt. Eine Welt, die es vielleicht nie gegeben hat und die es vielleicht auch nie geben wird, die aber dennoch durch die Illusion, welche wir selbst geschaffen haben, auf die verschiedensten Arten oder Ausformungen bestehender Wirklichkeit hin bestimmt zu sein scheint. Anders gesagt: Wir lassen so manche Illusion fallen, nur um sie durch unsere eigene, zutiefst subjektive Version zu ersetzen. Lässt sich die Welt denn auf diese oder jene Version reduzieren? Wir werden die Welt auf so viele Arten wahrnehmen, wie wir sie hervorzubringen vermögen. Das ist der Hauptgrund für die Hysteria des Malens. Im Malen wird die Vernunft aufgehoben, um für die Aufhebung allen praktischen Urteilens Spielraum zu schaffen.

Im 26. Buch des "Dschuang Dsi" heißt es: .Fischreusen sind da um der Fische willen; hat man die Fische, so vergisst man die Reusen. Hasennetze sind da um der Hasen willen; hat man die Hasen, so vergisst man die Netze. Worte sind da, um der Gedanken willen; hat man den Gedanken, so vergisst man die Worte. Wo finde ich einen Menschen, der die Worte vergisst, auf dass ich mit ihm reden kann?" (Das wahre Buch vom südlichen Blütenland, Düsseldorf/Köln 1972). Das gilt auch für das durch unendliche Schritte hergestellte Faktum eines Bildes, bei dem durch die wechselseitige Verbindung von Bewegungen und Materialien eine taktile Wirklichkeit von Farbe, Strichen und durchlässigen Stellen ein subtiles Spiel von Undurchsichtigkeit und Widerstand entsteht. Da Sehen auch ein Schaffensprozess ist, lässt es sich jedoch nur mit dem Verhältnis der Gedanken zu den Worten vergleichen.

Ständig werden wir sanft, mit einem Lächeln und der freundlichen Aufforderung, die Sache von Neuem zu überdenken, dazu gezwungen, unseren abgewendeten Blick aufzugeben und etwas anzunehmen, was es sonst nirgendwo gibt, was nie so sein wird, wie es jetzt ist - als ob wir uns in parallelen Welten bewegten. Bereits die Bewegung des natürlichen Lichts stellt eine solche Bahn dar. Das Licht wird nie wieder zur selben Zeit im selben Winkel auf dieselbe Stelle fallen. Beim Anblick der Bilder Uta Peyrers wird uns die Vergänglichkeit unseres Lebens so eindringlich bewusst wie kaum je.

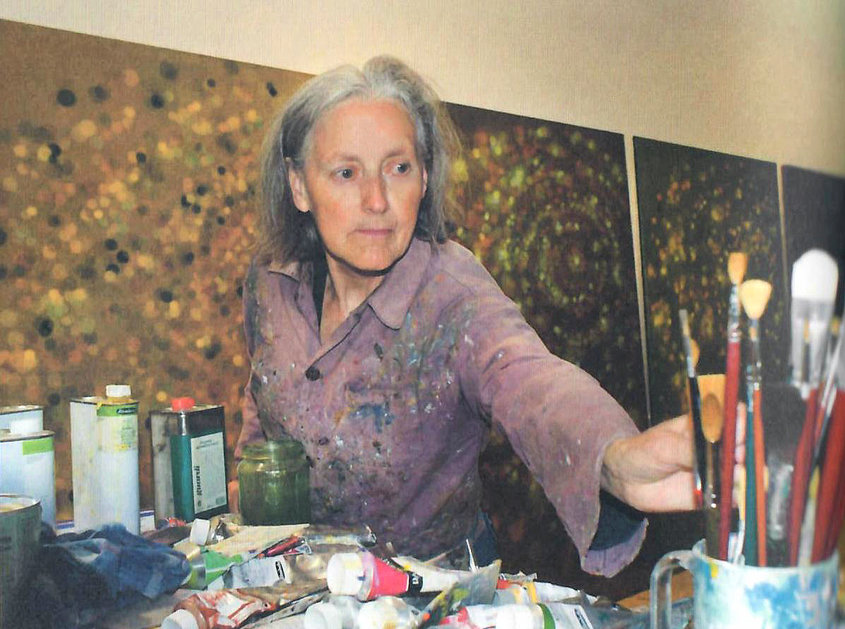

Die Dichte der Bilder selbst schließt jedes Verlangen nach Dauer aus. Seit den im späten Altertum entstandenen koptischen Mumienporträts von Fayyum zieht sich ein roter Faden der Jenseitsgerichtetheit durch die europäische Kunst, der wohl kaum irgendwo klarer zum Ausdruck kommt als in Augustinus' "Schilderung des mystischen Fenstergesprächs" mit seiner Mutter Monika. Monika war sehr, sehr krank. Der heilige Augustinus und seine Mutter warteten in Ostia auf das Schiff, das sie nach Karthago zurückbringen sollte. Doch es war zu einer Verzögerung gekommen, und als die beiden eines Tages durch das Fenster in den Garten hinaussahen, sagte Monika, dass sie kein Schiff brauche, um dorthin zu gelangen, wohin unterwegs zu sein sie das Gefühl habe. Der heilige Augustinus berichtet uns, dass sienach diesen Worten den Garten betrachteten und sahen, dass "sie selbst [die Weisheit] aber [...] nicht [wird], sie ist, wie sie war, und wird immer so sein" (Bekenntnisse, Neuntes Buch, Zehntes Kapitel) - eine Stelle, die auch Michael Tippett in seiner Umsetzung der Geschichte der heiligen Monika aufgreift. Das Wunder der Bilder Uta Peyrers, die im Burgenland als Tochter einer aus Salzburg und der Wachau stammenden Familie geboren wurde, ist, dass sie sich völlig zu dieser Anschauung von Wirklichkeit bekehrt, sich diese so sehr zu eigen gemacht hat, dass wir gar nicht daran denken, dass sie nie eine Kunstakademie oder eine andere "höhere Schule" besucht hat.

Wir können sie nicht einmal mit all den anderen künstlerischen Ausdrucksweisen in Verbindung bringen, die ihr (auf vielleicht nicht fassbare Weise) geholfen haben mögen. Die großen Reisen nach Japan, in den Nahen Osten, nach Osteuropa und Norwegen zum Beispiel; ganz zu schweigen vom längeren Aufenthalt in New York City in den Siebzigerjahren. Agnes Martin und ihr Förderer Ad Reinhardt kommen einem in den Sinn, sind aber, wenn man Uta Peyrers Bilder anschaut, auch gleich wieder vergessen. Die Einzigartigkeit der endlosen Wiederholung ihres Repertoires entfaltet ein zeitliches Feld, das ganz ihr eigenes ist. Ein Es-werde-Licht der direkten Offenbarung, eine Mannigfaltigkeit möglicher Zeitlichkeit trifft auf die Leinwand und verschwindet wieder, nur um in anderer Gestalt in der einzigartigen Konfiguration einer anderen Leinwand wieder zu erscheinen. Uta Peyrer hat nach so vielen anderen Sprachen gegriffen, um ihre eigene zu entdecken.

Wir sehen uns vor die Aufgabe gestellt, das zu entziffern, was nur stumm bleiben kann, und das macht auf beinahe Keats'sche Weise den Klang der unausgesprochenen Worte sogar noch lieblicher. Es spielt keine Rolle, wie symbolisch die runden und ovalen Formen sind oder wie sehr ihre Kompositionen Himmelskonstellationen gleichen: Sie fesseln uns durch ihre Symmetrie, durch die ständige Wiederholung der Proportionen zwischen den Teilen und Seiten sowie durch die stets gegenwärtigen harmonischen und regelmäßigen Zeichenströme auf der Leinwand. Sie bieten uns ein Paralleluniversum. Uta Peyrers Welt in eine, in der Freud und Leid aus demselben Stoff sind. Ihre Pinselstriche lassen ein Gewebe schimmernder Farben entstehen, die mit einem zugleich tonalen wie atonalen Mantra von Rhythmen die Pracht alles Seienden preisen. Wenn wir schauen, ist es nicht zu sehen - es ist jenseits aller Form. Wenn wir lauschen, ist es nicht zu hören - es ist jenseits allen Klangs. Wenn wir es zu fassen versuchen, ist es nicht festzuhalten - es ist ungreifbar. Das Tao lehrt uns, dass diese drei unbestimmbar und deshalb eins sind. Als weder hell noch dunkel, als durchgängiger Faden jenseits des Beschreibbaren, als Form des Formlosen, als Bild des Bildlosen wird als unbestimmbar und manchmal unvorstellbar bezeichnet. Wenn man nach dem Anfang sucht, gibt es keinen Anfang, wenn man ihm folgt, gibt es kein Ende. Wir werden dazu bewegt, uns mit der Gegenwart zu bewegen.

Die Malerin kann ruhig warten, während sich der Lärm legt, sie braucht sich Stunden, Tage, Wochen, Monate. Jahre nicht zu rühren, bis der Augenblick des Handelns kommt. Sie sucht keine Erfüllung. Und da sie keine Erfüllung sucht, wird sie von keinem Verlangen nach Veränderung getrieben. Was Uta Peyrer uns schenkt, ist subtil, geheimnisvoll, tief und sprechend, etwas, dessen unergründliche Tiefe des Wissens sich nicht mitteilen lässt. Daher kann sie nur seine Erscheinung beschreiben.

Yehuda E. Safran, New York

Der Punkt - der Augenblick

Seit vielen Jahrzehnten folgt Uta Peyrer der Spur ihrer künstlerischen Arbeit. In einem solidarischen Leben voller Aufgaben und Anforderungen, aus der Mitte der Zeit heraus, hat sich diese Spur stetig verdeutlicht und vertieft. Wir überblicken einen künstlerischen Werdegang, den wir als Betrachter an den Stationen der Bilder nachvollziehen vermögen. Dies ist freilich mehr als ein formales oder kunstorientiertes Exerzitium, es hat mit dem Leben und einem Erfahrungsraum zu tun, aus dem die Künstlerin die Kraft ihrer Einsichten gewinnt, den ihre Bilder ihrerseits aber auch erhellen.

Von Herkunft mit der sinnlichen Katholizität des österreichischen Barocks vertraut (womit bis heute wirksame Impulse bezeichnet sind) hat sie sich aus diesem Winkel aufgemacht um sich auch außereuropäische, vor allem asiatische Spiritualität zugeeignet. Diese scheint unter anderem in Bildtiteln auf wie zum Beispiel „Gebet“ (1958), „Shintotor“ (1970), „fünf Spiralen“ (1975) oder „gesättigte Zeit“ (1985(86). Dieser letzte Titel, in dem die alte Erfahrung des „Kairos“, des erfüllten Augenblicks umschrieben ist, spricht besonders treffend von den angedeuteten kulturellen Zusammenhängen. Denn, wenn die verrinnende Zeit zu stehen scheint, in einem glücklichen Moment, Dauer ja Ewigkeit gewinnt – wenn die Zeit gesättigt oder rund geworden ist -, dann ist mit Sinnen zu greifen, was man sonst nur als eine wage Hoffnung oder ein leeres Wort erscheint.

Schon die frühen Bilder gebunden in ihrer Struktur jenes Umkreisen eines offenen Zentrums, die Suche nach einem stabilen Brennpunkt, einer Ruhe in der Unruhe, in der sich verdichtet und Anhalt gewinnt, wonach die eigene Erfahrung unterwegs ist. Schließlich ist der herausgehobene, besonders der zentrierte Punkt ein uraltes Bild der Konzentration des menschlichen Selbst, in dem sich die divergenten Strebungen und Affekte bündeln und beruhigen. Wenn der Punkt zum bestimmenden formalen Element dieser Malerei geworden ist, dann doch nicht, um eine lediglich einer abstrakten Sprache Willen. Die Struktur der frühen Bilder erinnert an die Rolle, unter anderem der rituellen Wiederholungen, des Rosenkranzes, der wieder und wieder gesagten Gebetsformel – überhaupt eine ruhige und zyklische Kontemplation, in der sich die blickende Person sammelt in sich geht, und darin auf ein ganz anders stößt, von dem es kein Bild geben kann, das allenfalls ein Zeichen zu repräsentieren vermag, im Sinne des Punktes, der für dichte Konzentration steht.

Wenn wir damit Einiges von dem fassen, worin diese Arbeit kulturell und lebenspraktisch verankert ist, so ist soweit noch nicht von einem anderen Beginn gesprochen. Es hat mit dem Hand-Werk der Malerei zu tun, mit den Einsichten auch der Avantgarde, wie sie sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ausgebildet haben. Natürlich liegt es, wegen des Punktes – ganz nahe, sich besonders an zwei Positionen zu erinnern: an die Position Seurats und an jene von Kandinsky (wie sie in Punkt und Linie zu Fläche von 1926 auch sprachlich formuliert ist). Seurat ist deswegen – angesichts dieser Bilder – keine ganz verkehrte Assoziation, weil er der Erste war, der mit der Einsicht ernst machte, dass jenes Urelement der Malerei, von dem schon die Künstler der Renaissance redeten, jetzt wirklich als das einzig ausschlaggebende Element benutzt wird. Seurat durchschaut, das alles, was wir sehen, über das vorgegenständliche Medium des Punktes zum Bild werden kann. Was wir auch immer an seinen Gemälden wiedererkennen - Akte, eine Zirkusreiterin, eine Landschaft-, es verdankt sich der diffusen und gestreuten Materie einer Punktmenge, deren farbige Dichte und Transparenz der Künstler zur Sprache erhebt. Kandinsky schließlich hat diesen Gedanken in die Welt reiner Abstraktionen fortentwickelt. Die Verteilung von Punkten erweist sich als beladen mit Effekten, Assoziationen und Bedeutungen, als Träger möglichen Sinnes.

Ob Uta Peyrer hier wirklich angeknüpft hat ist nicht so sehr die Frage. Sie bewegt sich jedenfalls im Kreis solcher sachlichen Einsichten und bildsprachlichen Möglichkeiten aber mehr und anders als bei Kandinsky ist es eine Arbeit aus der Farbe, die sich im anonymen Medium der kleinfarbigen „Scheibe“, verschiedenster Größe und Dichte vollzieht. So wenig ein Element schon zum Bild taugt, so wenig die bloße Addition vieler Element zu reicht, entscheidend ist die bildstiftende Verbindung. Man nähert sich ihr, wenn man berücksichtigt, wie sich die farbigen Punkte zueinander und zur Fläche verhalten. Sie drohen sich aufzulösen, verloren zu gehen und sie treten gleichermaßen, Klarheit und Kontrast gewinnend, aus ihr hervor. Dieses Geschehen mit seiner Unwägbarkeiten, seiner Vieldeutigkeit, der Konzentration in mehreren Brennpunkten zeigt doch das Medium auf, welches „Bild“ hier definiert ist. Es ist ein farbiges Medium, das man halbtransparent, dämmrig oder diesig nennen könnte, denn es ist gleichermaßen geeignet, die Punkte zu verbergen und hervorzubringen und zwischen ihren virtuellen Bewegungen und Kontrasten und einer gemeinsamen Atmosphäre einen unendlich farbigen Raum befüllen. Die Stimmung dieser Atmosphäre, die Farbtöne welche sie kennzeichnen gehören zu den wesentlichen Wirkungsqualitäten dieser Malerei. Wenn Uta Peyerer in einzelnen Titeln von „Rotraum“, „Goldraum“ oder „Zeitlaufprozesse(n) bis in die Helligkeit“ spricht, dann gibt sie Hinweise auf diese farbigen Welten und Sinngehalte.

Sie arbeitet mit Graden der Sättigung, mit dem Farbkontraste der Punkte untereinander und gegenüber dem Grund, mit verschiedenen Weisen der Überlagerung beziehungsweise der Überdeckung. Höfe, Auren, Schweife bilden sich aus und vermitteln die Punkte mit ihrem farbigen Medium. Es entwirft einen anschaulichen Raum, der erst in unserem Sehen erschlossen wird – ohne dass wir ihn je durchdringen und erobern könnten. Er führt kosmische Assoziationen mit sich: einer Milchstraße, des Sternenhimmels überhaupt (ein Titel wie „Abendstern“ (1985/88) spricht derlei direkt aus), aber doch eines Kosmos, der die affektive und spirituelle Innenwelt des Betrachters nicht ausschließt. Der Raum des Bildes repräsentiert zugleich immer auch eine Zeit. Keinen der einzelnen Punkte vermögen wir wirklich auf Dauer zu fixieren, mit der virtuellen Bewegung gliedert sich das Bild nach Abfolge und Rhythmus, entstehen aber auch die instabilen Orte im unendlichen Raum. Diese Malerei vermittelt eine Erfahrung der Schwebe (ihr erster und dominanter Eindruck), in der sich unsere Fähigkeit der Lokalisierung umkehrt: die Ordnung des zeitlichen Nacheinander und des räumlichen Hintereinander verbindet sich zu einer Metapher von Totalität, von Alleinheit.

Die Bilder beschreiben so wenig astronomische Ereignisse wie bloße Konstellationen des Gefühls. Ihre Leistung besteht in einer Synthese. Denn der Punkt, der unsere Aufmerksamkeit, gliedert, irritiert und beruhigt, ist im gleichen Maße ein Motiv unserer seelischen Konzentration (etwas in uns) wie eine definierte genetische Form (etwas von uns). Die farbigen Metaphern, die wir erblicken sind also stets ein Kosmos von Sternen und “Gefühlen“, von Innenbildern und Aussenansichten. Prozesse der Farben sind stets auch die des Bewusstseins: desjenigen, der sie erlebt und nachvollzieht. Dem Betrachter obliegt es, von diesen Bildern die Bewegung der Zerstreuung und der Sammlung, des Aufstiegs und des Abstiegs, der Entfernung und der Annäherung mitzuerfahren.

Im Laufe ihrer Entwicklung gestaltete die Künstlerin jene Bildprozesse offener: mehrere relative Zentren wetteifern miteinander, Hierarchien werden vermieden, eine Mitte ist nicht länger vorgezeichnet, sondern sie bleibt eine unendliche Aufgabe des Betrachters. In diesem Sinne repräsentieren Uta Peyrer Gemälde keine lediglich abstrakten Situationen und bloß optischen Vorgänge. Sie zielen auf den Anteil des Betrachters. Es geht um Erfahrungen, die aus der Wirklichkeit stammen, aus einer Kultur des Umgangs mit sich selbst, mit den eigenen Gefühlen, Ideen, Sehnsüchten und Visionen. Es geht aber auch um Erfahrungen mit der dinglichen Welt, in der das Blatt auf dem Baum und das Gesicht dessen, der vor uns steht (das eigene „Selbstbildnis“ im Spiegel) ihre Realität nicht darin, erschöpfen Dinge zu sein, sondern im gleichen Maße auch Kräfte. Von deren sinnlicher Vielfalt und deren anschaulicher Intensität geben Uta Peyrers Bilder ein Zeugnis.

Gottfried Boehm, Basel

UTA PEYRER - KARL PRANTL Miroslava Hajek

Der Titel nimmt Bezug auf den Roman Die Wahlverwandtschaften von Johann Wolfgang von Goethe. Goethe verwendete das Konzept einer Wahlverwandtschaft als Metapher für die Ehe und den Konflikt zwischen Verantwortung und Leidenschaft. Das Konzept ist von der älteren Idee einer chemischen "Affinität" abgeleitet. Affinität kann als eine Eigenschaft definiert werden, welche es verschiedenen chemischen Stoffen ermöglicht, unter gewissen Bedingungen chemische Verbindungen zu schaffen. In das Bereich der Bildenden Künste übertragen, ergeben sich gleich drei Kennwerte - zwei unabhängige und ein dritter, der sich aus der Interaktion der ersten zwei ergibt.

Das Konzept der Affinität dient als Ausgangspunkt für die Untersuchung eines Phänomens, das sich im 20. Jahrhundert sichtbar macht: das gemeinsame Leben und das künstlerische Schaffen von Künstlerpaaren. Diese Bündnisse haben unsere allgemeine Kultur mit einer neuen gegenseitlichen Empfindlichkeit bereichert, und gaben vielen Frauen die Möglichkeit, sich auf der Kunstszene durchzusetzen - von der sie in der Vergangenheit ausgeschlossen waren.

Auch die wichtigen österreichischen Künstler Uta Peyrer und Karl Prantl formten solch ein Paar. Ihre Kunst war schon in den sechziger Jahren der informierten tschechischen Öffentlichkeit bekannt. Der vor kurzem verstorbene Karl Prantl hatte einen positiven Einfluss auf viele Bildhauer nicht nur durch sein Werk, sondern auch durch seine bahnbrechenden Initiativen. Insbesondere gründete Prantl verschiedene Bildhauersymposien, zu welchen auch tschechische und slowakische Künstler, die mit klassischem Bildhauermaterial (Stein) arbeiteten, eingeladen waren. Auch die Kunst von Uta Peyrer, deren Gemälde durch eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen Individuum und Kosmos gekennzeichnet sind, zeigt Ähnlichkeiten mit einigen tschechischen Künstlern, die in den sechziger Jahren zu einem ähnlichen Stil neigten.

Unser Ziel war es, die grundlegenden Konzepte der ästhetisch- philosophischen Grundzüge beider Künstler zu identifizieren, ihre Schaffensprozesse und künstlerische Entwicklung zu vergleichen, und die gegenseitigen Einflüsse, die sich ganz organisch während ihres gemeinsamen Lebens bildeten, zu beschreiben.

Die Gegenüberstellung dieser zwei Künstler erkundet die Art mit der eine ähnliche künstlerische Orientierung durch solch verschiedene Mittel wie Malerei und Bildhauerei verwirklicht wird. Sie zeigt Motive, die sich parallel aber ganz unabhängig entwickeln und zu bemerkenswerten Ergebnissen führen.

Die Ausstellung wurde als Gang durch das Leben beider Künstler konzipiert. Sie nahm sich vor, den Dialog, der sich über einer langen Zeit zwischen ihren Werken bildete, zu zeigen. All das in einem historischen Kontext, der den zeitlosen Charakter dieser Werke betont. In den suggestiven Räumlichkeiten des Schlosses Klenova stellen die sieben Räume einen idealen Blick auf sieben Situationen, sieben symbolische Momente, dar. Hier kann der Zuschauer den ästhetischen sowie menschlichen Einklang beider Künstler wahrnehmen. Jeder Raum betont nicht nur die Affinität ihrer Ausdrucksweise und Auffassung universeller Fragen - in die Sprache der Kunst übersetzt - sondern auch die persönlichen, privaten und künstlerischen Fragen, die die Künstler individuell weiterentwickelten. Trotz des klaren ästhetischen Einklangs ihrer Werke zeigen beide Künstler eine starke und autonome Individualität.

Die ausgewählten Werke unterstreichen die wichtige Beziehung, welche die Kunst dieser zwei Künstler verbindet. Es geht in erster Linie um die Suche für und den Ausdruck von einer neuen Spiritualität, die weit über die Grenzen der menschlichen Sinne und des menschlichen Verstands hinausreicht.

Diese einzigartige Auseinandersetzung der Kunst und Persönlichkeiten zweier Künstler ermöglicht es uns, interessante Schlussfolgerungen zu ziehen, die uns dabei helfen, auch ihr selbständiges Schaffen zu verstehen.

In einer Zeit, in der sich der Rhythmus des Lebens unglaublich beschleunigte, entschloss sich Prantl, seine ästhetischen Ideen in Stein umzusetzen, d.h., in einem Material, das langwierige und anstrengende Arbeit erfordert. Seine Werke hinterlassen den Eindruck des ewigen Lebens, uneingeschränkt menschlicher Vorstellungen von Zeit und Raum.

Schon zu Ende der 50er Jahre werden Prantls Skulpturen - welche er jetzt überwiegend Stein zur Meditation nannte - von geometrischen Strukturen gekennzeichnet, obwohl diese Strukturen nie so präzise wie die Strukturen mechanisch bearbeiteter Steine sind. Die Oberfläche dieser geometrischen Körper, in die Prantl Furchen und Rinnen hineinarbeitet, zittert mit einer inneren Spannung. Häufig trifft man auf ein oder mehrere rund ausgehöhlte Krater. In manchen Fällen durchbohrt Prantl die ganze Masse des Steins; besonders in seinen monumentalen Skulpturen erkennt man gleich, wie die physikalische Masse den äußeren Raum in dem inneren neu interpretiert.

Prantl zeigt ein immer größeres Interesse an das innere Leben der Materie, mit der er arbeitet. Die Umrisse seiner Skulpturen - eines Würfels, einer Kugel oder eines Parallelogramms - werden irregulär, und die Adern laufen an einer Reihe von kleinen Gruben entlang. Später zerfurcht er die Oberfläche des Steins mit Adern, fast so als wäre es möglich, seinen Puls zu sehen und zu spüren.

Bis ungefähr zum Anfang der 80er Jahre arbeitet Prantl mit einfarbigem Material, überwiegend weißem Marmor und schwarzem Granit. Für seine Skulpturen mit steinernen Adern benutzt er gerne Serpentin. Um die Wende der 60er und 70er Jahre verfasst er mehrere Serien hermetischer Monolithe aus schwarzem Granit von verschiedenen Größen, Diese perfekt glatt polierten Skulpturen, manche mit einer kaum bearbeiteten Oberflache, hinterlassen ein starkes emotionelles Erlebnis, als wäre die Energie des Universums in ihnen spürbar.

Wollen wir Prantls schafferischen Prozess verstehen, müssen wir sein Verhältnis zur Natur verstehen. Prantl fühlte sich als Teil der Natur, als ihr anonymes Werkzeug. Als Bildhauer enthüllt er nur das, was schon im Stein verborgen war. Mit der Zeit entblößt er nicht nur die Adern des Steins, sondern auch sein Skelett.

Prantl schaffte es, meisterhaft den malerischen Charakter des gefleckten Granits mit einer in einer steinernen Eisscholle verwünscht erscheinenden animalischen Struktur zu kombinieren. Ebenso wirksam sind seine Skulpturen aus rot-grünem Ussurijskem Amazonit. Die gleichmäßig grüne, gepunktete Masse ist stellenweise mit roter Farbe überströmt, als hatte der Stein Blut in sich aufgesogen. Prantl schafft es, den dramatischen Charakter des Steines zu beherrschen, ohne dabei seinen natürlichen Pathos zu übertreiben.

Karls Steine, auch wenn sie ihr eigenes Leben zu haben scheinen, sind von einer tiefen inneren Stille umgeben, während die wirbelnden Farben Utas Bilder eine imaginäre musikalische Atmosphäre hervorrufen, die durch das Licht ins Endlose projiziert wird.

Irgendwann kommt es zum idealen Zusammentreffen von Uta Peyrers andersartigem Ansatz zur Farbe und Karl Prantls Suche nach und Entdeckung von der Farbe in seinen steinernen Skulpturen. Peyrer benutzt mehrere Schichten von Pigment um flimmernde runde Felder zu malen, die eine Illusion eines endlos sich ausbreitenden Raums erzeugen. Für Prantl wird Farbe zum Mittel des Ausdrucks und der Darstellung des inneren endlosen Raums, den er im Mikrokosmos der Materie sucht - in Granit und, in seiner letzten Lebensphase, im norwegischen Labrador, dessen schimmernde innere Qualität er durch sein bildhauerisches Eingreifen zu herausheben wusste.

Beide Künstler benutzen sphärische Formen, um das Ideal einer neuen abstrakten Spiritualität auszudrücken. In Utas Bildern finden wir die pulsierende sphärische Anhäufung eines farbigen Sternennebels, der uns an die Tiefe des Universums erinnert. In Karls Skulpturen erkennen wir eine Kette von Kugeln, die uns an (manchmal nur angedeutete) Adern erinnern, wie sie sich unter einer steinerneren Haut ausdehnen.

Prantl präsentiert uns die Idee des Lebens im breitesten Sinne des Wortes, verbunden zwischen organischen und unorganischen Elementen. Das gemeinsame Thema von Uta Peyrer und Karl Prantl ist ihr außerordentliches Verhältnis zur Zeit, welche beide Künstler als ewig verstehen, ohne Anfang und ohne Ende, wo es in erster Linie um die Entlarvung des Wesentlichen des Seins geht.

Dennoch ist das dominante Thema in Utas Bildern die Darstellung des Raums durch den Gebrauch von Farben. Zeit ist eher nur im konzeptuellen Sinne anwesend.

In seinem Text zu Uta Peyrers Ausstellung "Räumliche Ausbreitung und zeitliche Ausdehnung" liefert Professor Herbert Muck eine höchst passende Beschreibung des Konzepts der Zeit in Peyrers künstlerischem Prozess.

"Die entstandenen Bilder werden immer wieder neu übergangen. Die weiten Felder aus punktförmigen Zentren sind äußerst empfindlich für geringste Störungen. Veränderungen bedeuten, dass alles aus einem Impuls heraus wieder neu zu integrieren ist. Mit zartem, transparentem Pinselauftrag wird z.B. eine Schicht Krapplack nochmals dünn darübergelegt. Das Bild verändert sich wieder um eine Nuance. Solche Zwischenergebnisse sind immer noch weiter modulierbar. Neues riskiert sie sozusagen, um das Ganze in Bewegung zu halten, die Spannungen zu erneuern. „Da wage ich Freiheiten", sagt sie.

Monatelang bleibt ein Zustand oft stehen und Stunden verbringt sie davor, bis für einen neuen Einsatz die Entscheidung reif ist. In diese Bilder kosmischen Werdens und Wandelns sind Lebensphasen eingewoben, existentielle Zeiten, in denen Uta selbst eingeht in die Prozesse des Werdens und Entwerdens, mit denen das Werk wird und sich ändert".

In ihrer Erkundung chromatischer Effekte passen die Bilder Uta Peyrers in die internationale Kunstbewegung der 60er und 70er Jahre, die sich mit diesem Thema befasste. Diese Zeit wurde von einer vorwiegend rationellen bis fast wissenschaftlichen (Op-Art) Haltung geprägt. Viele Künstler suchten kontrollierbare Möglichkeiten der Farbabstimmung, erforschten optische Effekte und versuchten, eine Illusion der Perspektive nur durch die Annäherung verschiedener Farben zu erzielen. Ihre Experimente enthüllten die sogenannten Retinafarben, die sich direkt im Auge formen ohne wirklich zu existieren. Uta arbeitet mit diesen Erkenntnissen instinktiv. Dabei gelingt es ihr, die Grenzen des Verstands zu überwinden, die in einem gewissen Sinne die Malerei eingrenzen. Die Räume in Utas Bilder enthalten eine kosmisch-magnetische Kraft, und es scheint fast, als konnten sie uns den Klang dieser Kraft vorstellen.

Uta Peyrers Bilder sind Musik in Farbe übersetzt. Sie sind wie gefärbte Partituren. Sie knüpfen an die orphischen Bilder der ersten abstrakten Künstler wie z.B. Frantisek Kupka oder Sonia und Robert Delaunay an. Eine noch größere, vielleicht aber unbewusste, Zusammengehörigkeit findet man mit den Bildern von Romolo Romani (1884-1916), in denen Tropfen auf eine Wasseroberfläche fallen und die in uns rhythmische Klänge evozieren. Die Musikalität von Utas Bildern ist ebenso rhythmisch; man kann ihre Bilder fast hören, insbesondere in dem Steve Reich gewidmeten Raum.

Die vielseitigen Gegebenheiten der Universen, die in den Werken beider Künstler erforscht und entdeckt werden, haben viel gemeinsam, sind aber doch anders. Karl Prantl enthüllt die Geistigkeit unendlicher Materie, Uta Peyrer die Geistigkeit des unendlichen Raumes.

Ich bin der Meinung, dass es uns beim Blick auf die ausgestellten Werke sofort klar wird, wie sie sich gegenseitig ergänzen und wie viele neue Ideen automatisch zwischen diesen beiden Kunstlern während ihres gemeinsamen Lebens erzeugt wurden. Wir verstehen wie wichtig es ist, wenn wir verschiede Sprachen der Kunst verstehen wollen, das Netzwerk von Zusammenhängen wahrzunehmen, ihrer Logik bewusst zu sein und sie in der Geschichte der Kunst einzuordnen.

Herbert Muck, Kosmologische Raumzeitbilder, Katalog Uta Peyrer, CMVU, Praha 2006